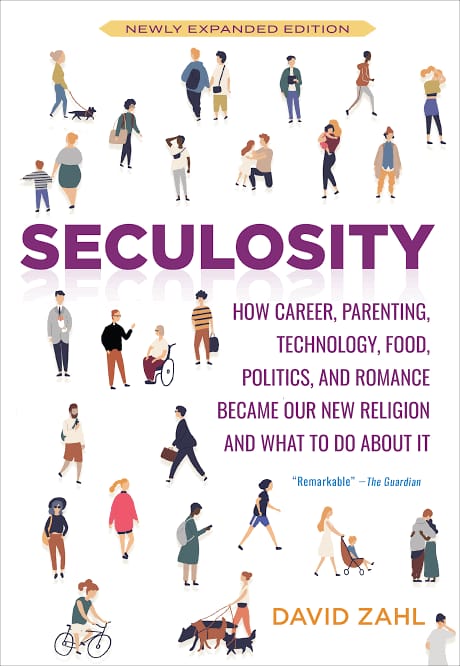

Seculosity: How Career, Parenting, Technology, Food, Politics, and Romance Became Our New Religion And What To Do About It

Author: David Zahl (Fortress Press, April 2019).

Short resume

“Modern society often conflates busyness and performance with personal value, leading to a relentless pursuit of enoughness that impacts identities, relationships, and societies. This pursuit, driven by social pressures to achieve, creates widespread anxiety and isolation, particularly among young people in competitive environments. What we really need to experience contentment isn’t worldly success. It’s enoughness, human connection, and unconditional acceptance that ultimately matter.”

Longer resume described five anchored ideas, including:

(1) Religiosity isn’t in decline, but it has changed its face.

(2) The secular search for completeness answers a religious need.

(3) Enoughness or righteousness can divide us and make us cruel.

(4) Our obsession with status is making us sick.

(5) True self-worth is forged in the acceptance of others’ love.

Berikut uraiannya:

Acapkali saya merasa dan menilai sudah cukup banyak hal yang saya capai selama menjalani “usia produktif” sejak 25 tahun lalu sampai hari ini. Tapi kok, ketika dipikir-pikir lagi, rasanya semua itu masih belum CUKUP, ya? Pernahkah Anda merasa bahwa tidak peduli seberapa banyak yang telah Anda capai, tapi itu semua tidak cukup? Jika ya, Anda tidak sendirian.

Tekanan untuk berprestasi bukan hanya dialami para murid di sekolah, tapi juga karyawan di kantor, para pebisnis yang sedang menjalani usahanya, para seniman yang sedang mencari wadah ekspresi baru dan ruang-ruang kurasi serta ekshibisi selanjutnya, para penulis yang merasa masih kurang produktif menghasilkan tulisan, dan masih banyak lagi. Tekanan “masih terus kurang” itu sedikit banyak membawa sengsara dan kepedihan. Kita becermin dan berbisik pada diri sendiri bahwa kita harus menjadi orang tua yang sempurna, karyawan yang hebat, dan mitra yang sempurna. Bahkan hal-hal kecil dalam hidup pun menjadi bahan penilaian: makanan yang kita makan, di mana kita berlibur, seberapa sering pergi ke gym, apakah work-outs sudah dicatat dan menunjukkan progress. Metriks kegiatan tunduk pada pencarian kompulsif akan kesempurnaan; praxis yang empiris menggulung pendar idealis dan ceruk ontologis.

Pertanyaannya: mengapa kita menuntut diri sendiri dan orang lain dengan standar yang (hampir-hampir) mustahil?

Konsep Seculosity yang disampaikan David Zahl, penggabungan dari kata “sekuler” dan “religiusitas,” menawarkan sebuah jawaban. Zahl melihat alasan kita untuk bertekun dalam diet atau mengoptimalkan waktu melakukan ini dan itu dengan begitu bersemangat adalah karena hal tersebut tak lain tak bukan adalah perilaku religius.

Ketika agama dengan huruf A peran dan signifikansinya telah menurun, sekarang kita menemukan padanan sekuler yang menjawab kebutuhan manusia yang mendalam. Semua aktivitas sekuler yang kita lakukan kini dianggap dapat memberi kita rasa kebenaran (righteousness) dan rasa memiliki, yang bertujuan untuk memenuhi keinginan kita akan harapan, tujuan, dan yang paling penting, perasaan cukup (enoughness). Akibatnya, ranah sekuler dalam kehidupan kita telah menjadi platform tempat kita mencari keselamatan dan pembenaran diri. Masalahnya bukan hanya karena pencarian ini membuat kita menjadi neurotik, tetapi juga karena aktivitas pengganti ini tidak menjawab kebutuhan kita akan kelengkapan (completeness).

(Sumber gambar: https://i.pinimg.com/736x/aa/f7/03/aaf703ee6d8868db9e1e82246264e87d.jpg)

Beberapa waktu lalu, sebuah meme komikal beredar di media sosial dan percakapan, yang menampilkan tokoh rekaan Disney, Cruella DeVille, dengan mata liar dan rambut acak-acakan saat mengendarai mobilnya. Meme ini dilabeli “tugas sehari-hari yang luar biasa dalam kehidupan modern: unggul dalam pekerjaan, menjaga hubungan sosial, dan tetap sehat.” Di bawah foto tersebut, pengguna dari berbagai kalangan menulis, “nasib harian,” dan ucapan-ucapan afirmatif lainnya seperti Amin, Oh Yeah, Yes, Yep, Mantaaaab, Alamaaaak, dll.

Inilah potret perjuangan sehari-hari yang tampaknya berkelindan dengan laju kesibukan rutinitas harian. Dkl., kita semua diliputi oleh kesibukan. Tapi, apakah kesibukan yang terus menerus ini benar-benar memuaskan? Dalam masyarakat kita, kesibukan sering disamakan dengan “menjadi orang penting.” Seolah-olah nilai dan bahkan keselamatan kita bergantung pada produktivitas dan seberapa banyak yang bisa kita lakukan sekaligus (untuk pandangan berbeda, lihat tulisan Paul Atchley, 2010, berikut ini https://hbr.org/2010/12/you-cant-multi-task-so-stop-tr). Kesibukan yang tiada henti ini telah berubah menjadi bentuk religiusitas baru, religiusitas sekuler yang tidak didorong oleh kepercayaan spiritual tradisional, tetapi oleh ritual kesibukan sehari-hari.

Pergeseran ini tidak berarti bahwa dorongan religius telah berkurang, melainkan telah berubah dan menemukan ekspresi baru. Banyak yang beranggapan bahwa dengan menurunnya jumlah pengunjung gereja, orang-orang semakin menjauh dari keyakinan agama. Tapi ini bukan keseluruhan ceritanya. Alih-alih menghilang, dorongan agama justru dialihkan ke kegiatan sekuler; ‘agama baru’ dengan label “kesibukan sehari-hari” membawa seperangkat keyakinan dan ritualnya sendiri, yang jauuuh tertanam dalam kehidupan kita. Jadi, letaknya bukan lagi pada evaluasi atas apa yang sudah kita lakukan, melainkan siapa diri kita dan ini memengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan nilai kita di dunia.

Ritual kita di zaman modern, baik itu memeriksa ponsel, mengurasi profil media sosial, atau mengoptimalkan rutinitas, semuanya memiliki fungsi yang sama dengan praktik keagamaan di masa lalu. Ritual-ritual tersebut memberikan struktur dan menawarkan narasi yang dapat digunakan untuk memahami kehidupan dan dunia kita. Intinya, meskipun masyarakat kita mungkin tampak lebih sekuler, pencarian manusia akan makna, tujuan, dan komunitas tetap sama kuatnya seperti sebelumnya. Hanya saja, sekarang, unsur-unsur ini sering kali dikejar melalui jalan sekuler.

Pengejaran enoughness mendominasi kehidupan kita sehari-hari, yang terwujud dalam keinginan kita untuk menjadi sukses, bahagia, bugar, kaya, berpengaruh, dan diterima. Pengejaran ini didorong tekanan sosial (dan media sosial) dan bercirikan tak kunjung usai untuk meraihnya. Pengejaran ini melahirkan kecemasan dan kesepian yang meluas, tetapi juga mengungkapkan aspek bawaan yang lebih dalam dari kodrat manusia yaitu obsesi akan kebenaran, yang dalam konteks teologis mengacu pada konsep self-justification.

Ironi dari enoughness adalah bahwa meskipun rasa cukup menyatukan kita dalam keinginan manusia yang sama untuk melintasi berbagai batasan, seperti politik, kebangsaan, jenis kelamin, ras, dan usia, enoughness juga dapat memecah-belah. Kerinduan akan kecukupan dapat memperkuat kelompok-kelompok, menumbuhkan rasa kebersamaan dan altruisme yang kuat. Namun, kerinduan ini juga secara tajam mendefinisikan kelompok-kelompok yang berbeda, menciptakan perpecahan dan mendorong penilaian yang dapat merendahkan martabat manusia. Akhirnya, tantangannya meletak pada bagaimana kita dapat “mengatasi” masalah-masalah kemanusiaan yang abadi ini di dunia yang di dalamnya struktur-struktur tradisional (seperti agama, ras, sukubangsa, komunitas primordial, keluarga nuklir, dll.) tidak lagi memadai.