Resume buku How the World Really Works: A Scientist’s Guide to Our Past, Present and Future karya Vaclav Smil (Viking, Januari 2022); dibantu penerjemahan dan penyuntingannya oleh https://www.superai.id/?artifact_id=artifact_2vD6HjkGGsopXcRMFzDFfSE7s4u

image source: https://www.gatesnotes.com/how-the-world-really-works

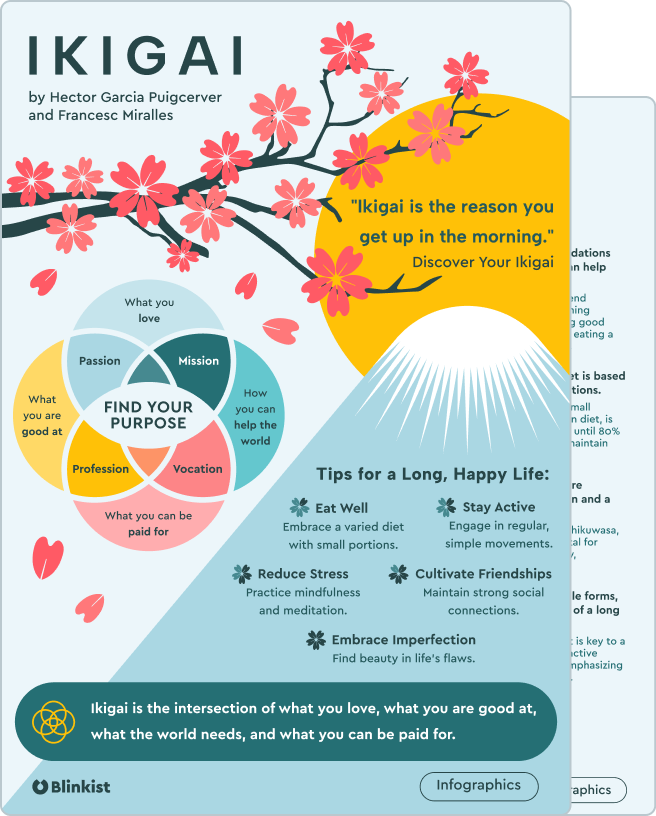

Dalam buku “How the World Really Works,” sejarawan Vaclav Smil menguraikan secara mendalam tujuh realitas mendasar yang mengatur kelangsungan hidup dan kemakmuran manusia, yaitu

1. Produksi Energi: Energi adalah fondasi dari semua aktivitas manusia. Smil menekankan pentingnya memahami sumber energi yang kita gunakan dan dampaknya terhadap lingkungan.

2. Produksi Makanan: Ketergantungan kita pada sistem pertanian modern dan pupuk sintetis, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan ketahanan pangan global.

3. Material dan Infrastruktur: Pentingnya bahan-bahan seperti semen, baja, dan plastik dalam membangun infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari.

4. Globalisasi: Proses globalisasi yang tidak selalu menguntungkan dan bagaimana ketergantungan pada rantai pasokan global dapat menjadi risiko.

5. Risiko Lingkungan: Tantangan yang dihadapi oleh lingkungan akibat aktivitas manusia, termasuk perubahan iklim dan polusi.

6. Kesehatan dan Kesejahteraan: Hubungan antara kesehatan manusia dan lingkungan, serta bagaimana bahan-bahan yang kita gunakan mempengaruhi kesehatan kita.

7. Ekonomi dan Kebijakan: Bagaimana kebijakan ekonomi dan keputusan politik mempengaruhi kelangsungan hidup dan kemakmuran masyarakat.

Secara khusus, dalam bab tiga buku ini, Understanding Our Material World: The Four Pillars of Modern Civilization, Vaclav Smil menguraikan secara cukup mendetil tentang pentingnya berbagai bahan dalam membangun dan mempertahankan masyarakat modern. Ia menekankan bahwa meskipun banyak perhatian diberikan kepada fenomena ekonomi yang tidak materiil, seperti pertumbuhan domestik bruto (PDB) dan inovasi teknologi, bahan-bahan yang esensial bagi kehidupan sehari-hari sering kali diabaikan. Smil mengidentifikasi empat bahan utama yang menjadi tiang penyangga peradaban modern: semen, baja, plastik, dan amonia. Keempat bahan ini tidak hanya penting dalam konteks produksi dan konsumsi, tetapi juga dalam hal dampak lingkungan dan keberlanjutan.

Pentingnya Bahan dalam Masyarakat Modern

Smil mengawali pembahasannya dengan menekankan bahwa tanpa pasokan makanan dan energi yang memadai, masyarakat modern tidak akan dapat berfungsi. Ia menjelaskan bahwa semua inovasi teknologi, termasuk semikonduktor dan perangkat elektronik, tidak akan mungkin ada tanpa dukungan dari bahan-bahan yang dihasilkan oleh manusia. Meskipun silikon dan komponen elektronik lainnya memiliki peran penting, mereka bukanlah bahan yang esensial untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebaliknya, bahan-bahan seperti semen, baja, plastik, dan amonia adalah fondasi dari infrastruktur dan sistem yang mendukung kehidupan sehari-hari.

Empat Pilar Utama Masyarakat Modern

Smil membuat pemeringkatan atas keempat bahan fondasional yang keberadaannya esensial membentuk peradaban modern berdasarkan kriteria seperti indispensabilitas, keberadaan luas, dan permintaan global.

1. Amonia: Amonia (NH3) adalah senyawa yang terdiri dari satu atom nitrogen dan tiga atom hidrogen. Smil menekankan bahwa amonia adalah bahan yang paling penting karena perannya dalam produksi pupuk nitrogen. Tanpa amonia, tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi setidaknya 40% hingga 50% dari populasi dunia saat ini. Penemuan proses sintesis amonia oleh Fritz Haber dan Carl Bosch pada awal abad ke-20 memungkinkan peningkatan produksi pangan yang signifikan, yang mendukung pertumbuhan populasi global.

2. Plastik: Plastik adalah kelompok bahan sintetis yang dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk. Smil menjelaskan bahwa plastik memiliki sifat yang unik, seperti ringan dan tahan lama, yang membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi, mulai dari kemasan hingga komponen otomotif. Namun, ia juga mengingatkan tentang tantangan yang dihadapi terkait polusi plastik, yang menjadi masalah lingkungan yang semakin mendesak. Meskipun plastik memiliki banyak manfaat, penggunaan yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem.

3. Baja: Baja adalah paduan yang didominasi oleh besi dan merupakan salah satu bahan yang paling banyak digunakan di dunia. Smil menjelaskan bahwa baja memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat didaur ulang dengan efisien. Baja digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari konstruksi bangunan hingga kendaraan. Proses produksi baja, yang melibatkan penggunaan besi brik dan furnas oksigen dasar (BOF), juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan, terutama dalam hal emisi karbon.

4. Semen: Semen, komponen utama beton, merupakan bahan yang paling banyak digunakan dalam konstruksi modern. Smil menjelaskan proses produksinya dan peran beton dalam infrastruktur. Selama tahun 1860-an dan 1870-an, paten penguatan pertama diajukan oleh François Coignet dan Joseph Monier di Prancis (Monier, seorang tukang kebun, mulai menggunakan jaring besi untuk memperkuat pot tanamannya), tetapi terobosan nyata terjadi pada tahun 1884 dengan batang baja penguat Ernest Ransome. Desain awal dari kiln rotary semen modern, di mana mineral divitrifikasi pada suhu hingga 1.500ºC, menandai kemajuan signifikan dalam produksi semen massal. Meskipun penting, produksi semen juga menyumbang emisi karbon yang signifikan. Oleh karena itu, pengembangan material alternatif dan praktik konstruksi yang berkelanjutan menjadi kunci keberlanjutan.

Dampak Lingkungan dan Tantangan Keberlanjutan

Smil menekankan bahwa produksi keempat bahan ini mengklaim sekitar 17% dari total pasokan energi primer dunia dan menyumbang sekitar 25% dari emisi CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Ia mencatat bahwa saat ini tidak ada alternatif komersial yang tersedia untuk menggantikan proses produksi yang ada. Meskipun ada banyak proposal dan teknik eksperimental untuk memproduksi bahan-bahan ini tanpa bergantung pada karbon fosil, tidak ada yang telah berhasil dikomersialkan.

Smil juga membahas tantangan dalam mencari solusi berkelanjutan untuk produksi bahan-bahan ini. Misalnya, dalam produksi amonia, penggunaan gas alam sebagai sumber hidrogen dan energi proses menjadi perhatian utama. Begitu juga dengan produksi baja, yang sangat bergantung pada batubara dan gas alam. Oleh karena itu, pencarian energi alternatif yang lebih ramah lingkungan menjadi sangat penting untuk masa depan berkelanjutan.

Amonia: Gas yang memberi makan pada dunia

Amonia, sebagai bahan yang paling penting, memiliki sejarah yang menarik. Smil menjelaskan bahwa penemuan sintesis amonia dari nitrogen dan hidrogen adalah hasil dari upaya ilmiah yang terfokus. Pada akhir abad ke-19, kebutuhan akan nitrogen untuk pertanian semakin mendesak, dan penemuan ini menjadi solusi untuk memastikan pasokan makanan yang cukup bagi populasi yang terus berkembang. Proses Haber-Bosch yang dikembangkan oleh Fritz Haber dan Carl Bosch memungkinkan produksi amonia secara massal, yang pada gilirannya mendukung revolusi hijau dan peningkatan hasil pertanian.

Plastik: Beragam, berguna, tapi bermasalah

Plastik, meskipun sangat berguna, juga menghadapi tantangan besar terkait polusi. Smil menjelaskan bahwa produksi plastik telah meningkat secara eksponensial sejak awal abad ke-20, dan saat ini plastik digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kemasan hingga komponen otomotif. Namun, masalah limbah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan menjadi perhatian utama. Smil menekankan pentingnya penggunaan plastik yang bertanggung jawab dan pengembangan teknologi daur ulang yang lebih efisien untuk mengurangi dampak negatifnya.

Baja: Ada di mana-mana dan mudah didaur ulang

Baja adalah bahan yang sangat penting dalam infrastruktur modern. Smil menjelaskan bahwa baja memiliki berbagai jenis dan aplikasi, dari konstruksi bangunan hingga kendaraan. Proses produksi baja yang melibatkan penggunaan besi brik dan furnas oksigen dasar (BOF) memiliki dampak lingkungan yang signifikan, terutama dalam hal emisi karbon. Namun, baja juga memiliki keunggulan dalam hal daur ulang, yang memungkinkan pemanfaatan kembali material ini secara efisien.

Semen: Konstruksi modern tercipta berkat adanya semen

Semen adalah bahan yang sangat penting dalam konstruksi modern. Smil menjelaskan proses produksi semen dan bagaimana beton, yang merupakan campuran dari semen, agregat, dan air, digunakan dalam berbagai infrastruktur. Meskipun semen adalah bahan yang sangat penting, produksi semen juga menyumbang emisi karbon yang signifikan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses ini.

Bab tiga ini menyoroti peran krusial semen, baja, plastik, dan amonia sebagai fondasi peradaban modern. Keberadaan mereka yang ada di mana-mana dan dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan manusia tidak dapat dipungkiri. Namun, ketergantungan kita pada bahan-bahan ini juga menimbulkan tantangan besar terkait keberlanjutan dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, kita, sebagai individu dan masyarakat global, memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong inovasi dan menerapkan pengelolaan yang bijaksana dalam produksi dan penggunaan keempat bahan ini.

Hanya dengan tindakan kolektif yang berkelanjutan, yang melibatkan komitmen dari pemerintah, industri, dan individu, kita dapat memastikan kesejahteraan manusia dan kelestarian planet kita untuk generasi mendatang. Ini membutuhkan investasi dalam teknologi ramah lingkungan, promosi praktik konsumsi yang bertanggung jawab, dan dorongan untuk inovasi yang berkelanjutan. Kegagalan untuk bertindak akan berdampak serius pada masa depan kita. Kemajuan teknologi seperti kiln rotary semen modern dan batang baja penguat telah memungkinkan produksi massal bahan-bahan ini, namun kita harus secara aktif mencari dan menerapkan solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungannya.

Berikut enam saran dari Smil untuk solusi berkelanjutan:

1) Pengembangan Teknologi Baru: Smil mendorong penelitian dan pengembangan teknologi baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam produksi semen dan baja. Ini termasuk eksplorasi metode alternatif yang lebih ramah lingkungan.

2) Penggunaan Energi Terbarukan: Mengintegrasikan sumber energi terbarukan dalam proses produksi untuk mengurangi emisi karbon. Misalnya, menggunakan energi matahari atau angin dalam proses pembuatan semen.

3) Daur Ulang dan Penggunaan Kembali: Meningkatkan praktik daur ulang untuk bahan-bahan ini, sehingga mengurangi kebutuhan untuk produksi baru. Smil menekankan pentingnya mendaur ulang baja dan menggunakan kembali material bangunan.

4) Efisiensi Sumber Daya: Menerapkan praktik efisiensi sumber daya dalam produksi, termasuk pengurangan limbah dan penggunaan bahan baku yang lebih efisien.

5) Kebijakan dan Regulasi: Mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mendukung praktik berkelanjutan dalam industri bahan bangunan, termasuk insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau.

6) Kesadaran dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dalam penggunaan bahan-bahan ini dan mendidik generasi mendatang tentang praktik yang lebih baik.

Dengan menerapkan enam solusi berkelanjutan ini, Smil percaya bahwa kita dapat mengurangi dampak lingkungan dari produksi semen dan baja, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan bahan-bahan ini tetap terpenuhi. Kesimpulan akhirnya, inilah langkah penting untuk mencapai kesejahteraan manusia dan kelestarian planet kita di masa depan.

Interpretasi Resume Karya Vaclav Smil dengan Pisau Analisis “Infraethics” dari Floridi (2017)

Dalam resume karya Vaclav Smil, terdapat penekanan pada empat fondasi material yang menjadi dasar konstruksi modern, yaitu semen, baja, plastik, dan amonia. Untuk memahami lebih dalam implikasi etis dari keberadaan keempat fondasi ini, saya akan menggunakan kerangka analisis dari Luciano Floridi dalam karyanya tentang infraethics, yang menekankan pentingnya infrastruktur moral dalam masyarakat.

1. Semen

Semen adalah bahan yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur modern. Dalam konteks infraethics, semen dapat dilihat sebagai fondasi fisik yang mendukung struktur sosial dan moral. Semen tidak hanya berfungsi sebagai bahan bangunan, tetapi juga sebagai simbol dari stabilitas dan ketahanan masyarakat. Floridi menekankan bahwa infrastruktur fisik, seperti semen, harus diimbangi dengan infrastruktur moral yang kuat untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, produksi semen yang berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan memastikan bahwa masyarakat dapat berkembang tanpa merusak planet.

2. Baja

Baja, sebagai bahan yang kuat dan serbaguna, memainkan peran kunci dalam berbagai aplikasi, mulai dari konstruksi gedung hingga transportasi. Dalam analisis Floridi, baja dapat dianggap sebagai unsur yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan sosial. Baja tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga menciptakan jaringan yang menghubungkan individu dan komunitas. Floridi menekankan bahwa untuk memaksimalkan potensi baja, masyarakat harus mengembangkan norma-norma etis yang mendukung penggunaan dan daur ulang baja secara bertanggung jawab. Ini mencakup pengembangan teknologi yang lebih bersih dan efisien dalam produksi baja, serta kebijakan yang mendorong daur ulang.

3. Plastik

Plastik adalah bahan yang sangat serbaguna, tetapi juga menjadi sumber masalah lingkungan yang signifikan. Dalam konteks infraethics, plastik mencerminkan dualitas moral: di satu sisi, plastik memungkinkan inovasi dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di sisi lain, penggunaannya yang berlebihan dapat menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Floridi menggarisbawahi pentingnya menciptakan infrastruktur moral yang mendukung penggunaan plastik yang berkelanjutan. Ini termasuk pengembangan alternatif yang ramah lingkungan dan kebijakan yang mendorong pengurangan limbah plastik. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengubah cara mereka menggunakan plastik dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan.

4. Amonia

Amonia, sebagai bahan utama dalam pupuk nitrogen, sangat penting untuk produksi pangan global. Dalam analisis Floridi, amonia dapat dilihat sebagai unsur yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Namun, produksi amonia yang bergantung pada bahan bakar fosil menimbulkan tantangan lingkungan yang serius. Floridi menekankan bahwa untuk memastikan keberlanjutan, masyarakat harus mencari cara untuk memproduksi amonia dengan cara yang lebih ramah lingkungan, seperti menggunakan energi terbarukan. Ini mencerminkan kebutuhan akan infrastruktur moral yang mendukung inovasi dan keberlanjutan dalam produksi pangan.

Dalam konteks analisis Floridi, empat fondasi material yang diuraikan Smil dalam bukunya tidak hanya berfungsi sebagai unsur jasmaniah-material dalam konstruksi modern, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan infrastruktur moral yang kuat. Masyarakat harus secara aktif mencari dan menerapkan solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan bahan-bahan ini. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etis dalam pengelolaan sumber daya, kita dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi dan material tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung kesejahteraan manusia dan kelestarian planet kita. Dengan demikian, interpretasi Floridian atas karya Smil menunjukkan bahwa keberhasilan masyarakat modern tidak hanya bergantung pada inovasi material, tetapi juga pada kemampuan kita untuk mengelola dan menggunakan bahan-bahan tersebut dengan cara yang etis dan berkelanjutan.

Rujukan pelengkap

Floridi, L. (2017). Infraethics–on the Conditions of Possibility of Morality. Philosophy and Technology, 30, 391–394. https://doi.org/10.1007/s13347-017-0291-1