Berikut Fenomenanya (dalam gambar):

Berikut Definisinya dan State of the Art persoalan:

Fenomenologi Kritis (FK) adalah cabang dari pendekatan fenomenologi yang merespon masalah-masalah yang sama yang dihadapi fenomenologi klasik sambil tetap mempertahankan fokus pada subjektivitas dan perbedaan sosial (Kinkaid, 2020). Sementara Sara Ahmed, salah seorang pemikir generasi awal dari FK dalam bukunya Queer Phenomenology Orientations, Objects, Others (2006), melihat bahwa FK berhutang budi pada jejak pemikiran dan tulisan para cendekia feminis, queer dan anti-rasis yang secara kreatif dan kritis bergulat dengan tradisi Fenomenologis. Di antaranya para filsuf feminis yang mengaji secara mendalam tentang tubuh & subjektivitas seperti Sandra Battky (1990), Iris Marion Young (1990, 2005), Rosalyn Diprose (1994. 2002), Judith Butler (1997a), dan Gail Weiss (1999), juga fenomenolog perempuan seperti Edith Stein (1989) dan Simone de Beauvoir (1997), fenomenolog queer seperti (Fryer 2003) dan fenomenolog ras seperti Frantz Fanon (1986), Lewis R. Gordon (1985), dan Linda Akoff (1999). Mereka berhasil menunjukkan kepada kita bahwa gugus perbedaan sosial merupakan dampak dari bagaimana tubuh memukimi ruang bersama-yang-lain dan bagaimana mereka memproblematisasi aspek interkorporeal dari ‘kebermukiman tubuh’ (bodily dwelling).

Mengambil inspirasi dari tulisan dan pengalaman Frantz Fanon, Lisa Guenther dalam Solitary confinement: social death and its afterlives (2013) mendefinisikan FK sebagai berikut: “Fenomenologi Kritis bergerak melampaui fenomenologi klasik dengan merefleksikan struktur2 sosial yang kuasi-transendental yang membuat pengalaman kita akan dunia menjadi mungkin dan bermakna. FK juga melibatkan diri dalam praktik material menstrukturkan ulang dunia agar dapat menghasilkan dunia yang lebih terbuka bagi pengalaman dan eksistensi bermakna. Karenanya, FK merupakan cara berfilsafat sekaligus aktivisme politik. Tujuan akhir dari FK—menggemakan suara kenabian Marx—bukan hanya menafsirkan dunia namun juga mengubahnya” (Guenther, 2013: 15-16).

Secara lebih filosofis, Marder dalam Phenomena—critique—logos: The project of critical phenomenology (2014) menyitir pandangan fenomenolog awal yang cenderung memandang berpikir kritis sebagai spekulasi abstrak dan kosong, ikhtiar ontologis dari selayang-pandang mata elang, pendekatan yang tidak mau repot-repot memerhatikan detil halus kesadaran manusia, eksistensi dan relasinya dengan dunia. Dus, FK merupakan triangulasi dari kritik dengan fenomena dan logos, sebuah ikhtiar menjembatani ketiganya. Kesatuan absolut dari fenomena dan logos hadir dalam deklarasi apophainesthai ta phainomena, atau “membiarkan ia yang menampakkan dirinya dilihat dari dirinya sendiri dengan cara sepersis-persisnya ia menampakkan dirinya dari dirinya.”

Tokoh kunci lain dari FK, Gayle Salamon, dalam artikel yang dimuat khusus dalam Puncta, Journal of Critical Phenomenology (2018) melacak asal-muasal FK dengan “bertolak dari hasil pertemuan tahunan Masyarakat Filsafat Fenomenologi dan Eksistensial pada 1984 dan 1985. Donn Welton dan Hugh Silverman kemudian memublikasikan buku Critical and Dialectical Phenomenology (1987) yang menjadi resume dari pertemuan tahunan tersebut. Istilah FK muncul sekali dalam buku ini dan membaharui pengertian fenomenologi klasik secara khusus yaitu Fenomenologi yang lebih dialektis dan kritis yang berakar pada tradisi fenomenologi klasik sekaligus bergerak melampaui batas-batasnya dalam hal konten, metode atau disiplin.”

Konteks kelahiran FK didedah Rasmus Dyring (2020), tokoh antropolog FK, dengan mengatakan bahwa semenjak pergantian Milenium ketiga, FK telah berkembang secara paralel dengan filsafat dan antropologi yang di dalamnya terjadi penyerbukan-silang. Sebagai aliran filsafat, fokus Fenomenologi meletak pada upaya menyingkap struktur transendental dari subjektivitas yang mengondisikan pengalaman yang dihayati secara konkrit, sementara FK mengombinasikan sensitivitas fenomenologi klasik ini secara lebih kritis dengan melihat bagaimana subjektivitas dibentuk di bawah kondisi2 sosiokultural dan ekonomi yang kuasi-transendental—-experientially accessible and ethico-politically mutable. Baik dalam filsafat maupun antropologi, FK terinspirasi dan diprovokasi oleh pemikiran feminis dan teori queer, dengan bertolak dari duniakehidupan kaum marjinal, mereka yang berada di pinggiran masyarakat, misalnya: orang kulit berwarna, LGBT, pecandu obat-obatan terlarang, tunawisma, serta mereka yang dianggap lali jiwa.

Beberapa buku “kanon” dalam tradisi FK:

1) Sara Ahmed (2006). Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others. Durham: Duke University Press.

2) Lisa Guenther. (2013). Solitary confinement: social death and its afterlives. Minneapolis, MN: the University of Minnesota Press.

3) Michael Marder (2014). Phenomena—critique—logos: The project of critical phenomenology. New York: Rowman & Little.

4) J. Aaron Simmons & J. Edward Hackett. Tim Penyunting. (2016). Phenomenology for the Twenty-First Century. London: Palgrave-Macmillan.

5) Mariana Ortega. (2016). In-Between: Latina Feminist Phenomenology, Multiplicity, and the Self. Albany: State University of New York Press.

6) Gayle Salamon. (2018). The Life and Death of Latisha King: A Critical Phenomenology of Transphobia. New York: New York University Press.

7) Gail Weiss, Ann V. Murphy, Gayle Salamon. Tim Penyunting. (2020). 50 concepts for a critical phenomenology. Northwestern University Press.

8) Kirsten Simonsen & Lasse Koefoed (2020). Geographies of Embodiment: Critical Phenomenology and the World of Strangers. London, Thousand Oaks, CA, New Delhi & Singapore: SAGE Publications.

Berikut Flyer acara yang membahasnya (JLS: Jangan Lupa Selasa)

Credit goes to Kang Alfathri Adlin for the flyer design

Berikut Screenshot Momen Pembahasannya:

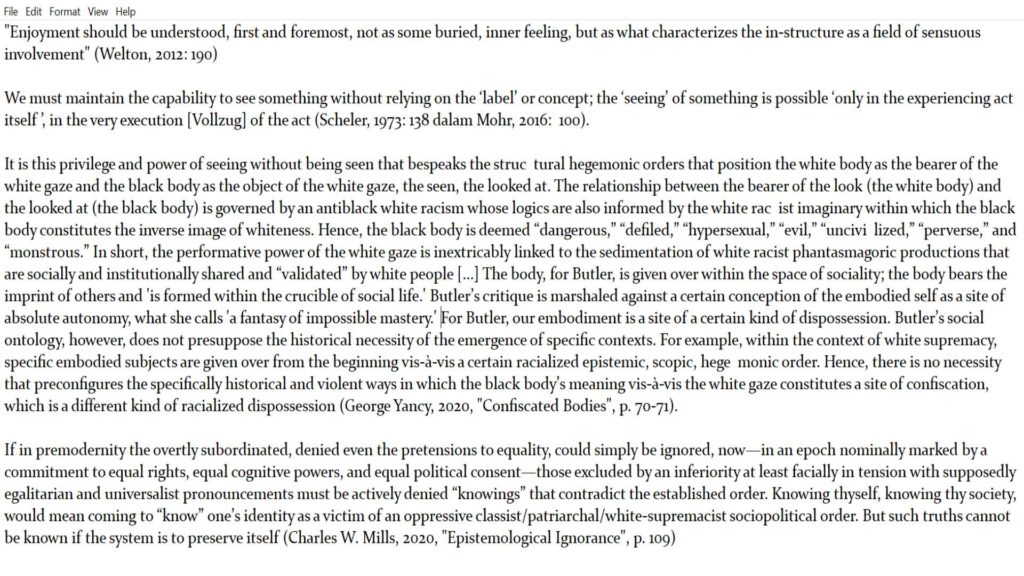

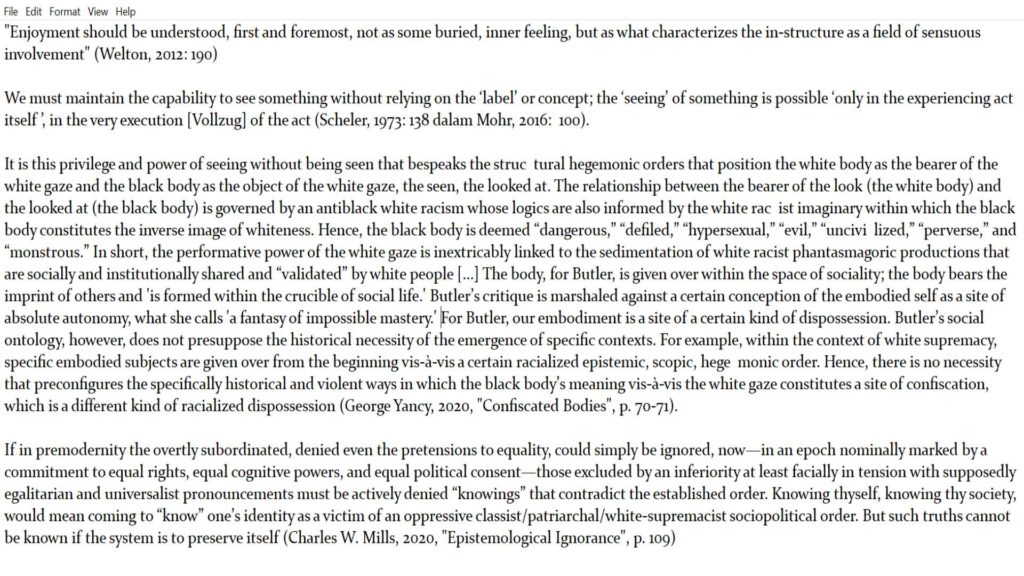

Berikut 4 quotes penguat pentingnya menggunakan teropong Fenomenologi Kritis utk membahas penyakit2 sosial dalam masyarakat kontemporer:

Berikut link YouTube-nya untuk menonton (kembali) presentasi saya tentang topik ini secara menyeluruh:

Sesi Pemaparan (Part I): https://youtu.be/0G4gClXBYU8

Sesi Tanya Jawab (Part II): https://youtu.be/j6_Njs7-ui0

Semoga pengantar tentang Fenomenologi Kritis ini dapat membuka wawasan kita tentang kait-kelindan keragaman topik, pendekatan, perhatian, kajian dan dinamika pergumulan kekuasaan-dalam-perbedaan dan perbedaan kekuasaan di atas!

(Hendar Putranto, © 2022)